Video at the bottom!

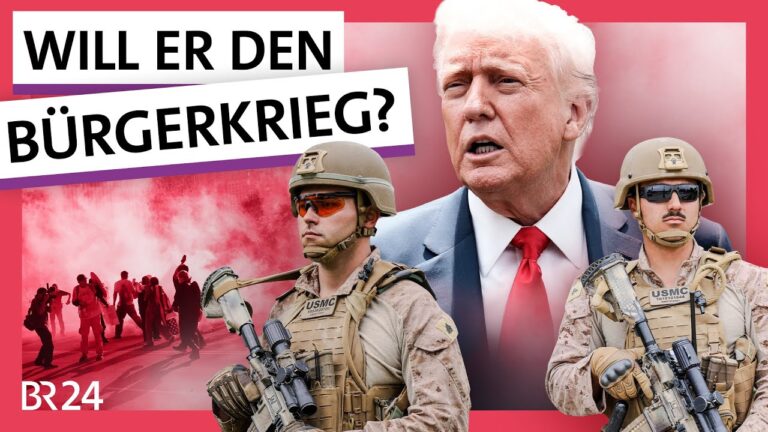

In den Straßen von Los Angeles wird die US-Regierung mit einer Eskalation der Gewalt gegen Demonstranten konfrontiert, während in Minnesota eine Politikerin der Demokratischen Partei und ihr Ehemann erschossen werden. Gleichzeitig protestieren Millionen von Menschen in den USA gegen die Politik von Donald Trump, seine militärischen Paraden und den Versuch, die Demokratie zu untergraben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Nation auf einen Bürgerkrieg zubewegt, und wie weit Trump tatsächlich bereit ist zu gehen. Angesichts der fehlenden Widerstände aus Kabinett, Kongress und Justiz wird die Situation als extrem gefährlich wahrgenommen.

Der Einsatz des Militärs und die Reaktionen der Demonstranten erzeugen Bilder der Gewalt, die Trump möglicherweise als Vorwand nutzen könnte, um seine politischen Ziele aggressiver durchzusetzen. Trump kritisiert die linken Demokraten und spricht von einer expandierenden Inhaftierung und Abschiebung illegaler Einwanderer, während er versucht, seine Verfechter als „echte Amerikaner“ zu legitimieren. Dies schürt Konflikte und könnte Trump als vermeintlichen Konfliktlöser in Szene setzen, was einen autoritären Weg andeutet, den er eingeschlagen hat.

Die Debatte über das Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung und der Einsatz der Nationalgarde lösen besorgniserregende Assoziationen zu autoritären Regierungen in der Vergangenheit aus. Vor dem Hintergrund dieser Spannungen wird die Frage laut, ob wir die Anfänge eines Polizeistaats sehen und ob die aktuellen Entwicklungen mit den Anfängen des Nationalsozialismus in Deutschland verglichen werden können. Kritiker weisen darauf hin, dass Trump dabei ist, eine autoritäre Spillover-Politik zu etablieren, die möglicherweise durch visuelle Darstellungen von bürgerkriegsähnlichen Protesten legitimiert wird.

Die Strategie hinter diesen Aktionen bleibt im Fokus, während Trump die nationale Debatte über Migration zu seinen Gunsten nutzt. Dies geschieht mit der Idee, einem Bürgerkrieg vorzubauen, um die eigene Macht zu festigen. Trump wird dabei von politischen Beratern unterstützt, die eine Ausweitung der Exekutivgewalt anstreben und Konflikte zwischen Bundesstaaten und Bund strategisch ausnutzen. Kritiker der Trump-Administration befürchten, dass er aus einer Position der Stärke agiert und die Kontrollen aufhebt, die einst die Gewaltenteilung in der US-Demokratie schützten.

Die Dynamik in den USA ist im Wesentlichen geprägt von einem tiefen politischen und sozialen Konflikt. Der ständige Verweis auf das „wahre Volk“ und eine Abgrenzung gegen Andersdenkende verstärken die gesellschaftliche Polarisierung. Während Trump weiterhin Diskurse über friedliche Proteste mit Begriffen wie „Unruhen“ und „Gesetzlosigkeit“ charakterisiert, gibt es starke Gegenbewegungen, die sowohl politisch als auch gesellschaftlich signifikante Reaktionen hervorrufen.

In der historischen Perspektive wird darauf hingewiesen, dass die Situation in den USA zwar ernst ist, aber nicht mit der der Weimarer Republik verglichen werden kann. Die USA haben eine lange Tradition der Demokratie, die sie von den Schwierigkeiten unterscheiden könnte, vor denen Deutschland in den 1930er Jahren stand. Trotz der Herausforderungen, die aus der Polarisierung und der Offenheit für politische Gewalt innerhalb der republikanischen Wählerschaft resultieren, sind viele überzeugt, dass die demokratische Grundlage der USA widerstandsfähiger ist.

Zukunftsängste über die demokratische Verfassung in den USA und die Möglichkeit, dass ähnliche Tendenzen auch in Deutschland auftreten könnten, heizen die Diskussion an. Es bleibt zu beobachten, wie die bevorstehenden Wahlen und gesellschaftlichen Bewegungen das politische Klima sowohl in den USA als auch in Deutschland beeinflussen werden. Die Zuschauer werden aufgefordert, ihre Meinungen zu teilen und sich aktiv mit den Themen auseinanderzusetzen.